Le Groupe d’étude de philosophie japonaise (Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est, Inalco / Université de Paris / CNRS, F-75013 Paris) organise une conférence Samedi 10 avril 2021 de 9h30 à 10h30 (heure de Paris, 4h30 – 5h30 PM l’heure de Tôkyô) suivie d’une discussion (fin de la séance prévue à 11h30 (6h30 PM l’heure de Tôkyô).

NAGAI Shin (Université Tôyô, Tôkyô) y présentera une communication intitulée « La « philosophie orientale spirituelle » de Toshihiko IZUTSU (井筒俊彦) – une interprétation phénoménologique –« .

Pour accéder au lien Zoom, merci de contacter : takako.saito@inalco.fr

contact courriel : takako.saito@inalco.fr, akinobukuroda@gmail.com, arthur.mitteau@univ-amu.fr, simon.ebersolt@gmail.com

Résumé de l’intervention :

Si le travail de Toshihiko Izutsu (1914-1993), un des philosophes les plus importants du Japon contemporain, n’a pas été, jusqu’à aujourd’hui, apprécié à sa juste valeur, cela tient sans doute au fait que la vaste étendue de son travail dépasse les cadres trop convenus et trop étroit la plupart du temps de la « recherche » en philosophie.

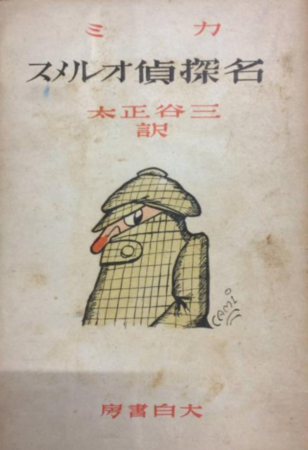

Cette étendue vient de la formation assez complexe de sa pensée : il se considère, en effet, comme linguiste plutôt que comme philosophe en raison de l’intérêt particulier qui l’anime à l’égard du langage, particulièrement du langage poétique surréaliste ou de celui de la « magie ». D’autre part, le noyau existentiel de sa pensée provient de son expérience du Zen, qu’il commença à pratiquer dans son enfance sous la direction de son père. En outre, ses recherches sur les traditions spirituelles diverses de l’Extrême-Orient, telles que le bouddhisme, mais aussi, par ailleurs, sur l’islam et le judaïsme, sont décisives dans sa carrière. Celles qu’il a conduites sur le mysticisme islamique sont si appréciées qu’il est généralement considéré comme un spécialiste de rang mondial dans ces études, alors qu’il refusait pour lui-même quelque « spécialité » que ce soit. Enfin, derrière ses recherches sur le mysticisme islamique, il y a tout un travail novateur sur la philosophie grecque ancienne, représenté par son premier ouvrage Philosophie mystique(『神秘哲学』), dans lequel il interprète la philosophie grecque ancienne dans sa totalité dans un horizon mystique, allant jusqu’à la caractériser, étonnamment, d’« orientale » car pour Izutsu, mystique et orient sont intrinsèquement liés.

En mobilisant l’immense culture qu’il avait acquise à travers les recherches que nous venons d’évoquer, Izutsu a publié, dans la dernière phase de son activité intellectuelle, Conscience et essence (『意識と本質』), une œuvre dans laquelle se reflètent et se rassemblent ses travaux antérieurs et où il propose l’idée d’une « philosophie orientale spirituelle » (精神的東洋哲学). Celle-ci consiste en une réinterprétation, grâce à un traitement tant linguistique que phénoménologique, des textes des traditions philosophico-religieuses de l’Orient, dont celles du Japon, dans l’horizon d’un système de la pensée universelle. Autrement dit, en donnant aux traditions orientales diverses une certaine « unité », semblable à celle de la philosophie occidentale, Izutsu vise à mettre la « philosophie orientale » ainsi méthodiquement construite au service de la philosophie contemporaine universelle, au lieu de l’enfermer exclusivement dans les recherches historiques spécialisées.

Dans notre exposé, nous constaterons d’abord la nécessité de concevoir la « philosophie japonaise », ou, plus largement, la « philosophie orientale » à l’époque moderne du Japon comme l’horizon dans lequel Izutsu a conçu sa propre « philosophie orientale spirituelle ». Pour ce faire, nous commencerons par présenter dans ce contexte la philosophie de Kitarô Nishida comme une réussite exemplaire de cette exigence historique et procèderons, à cette occasion, à une mise au point terminologique relative à sa compréhension de l’« Oriental ».

Nous traiterons ensuite de la « philosophie orientale » d’Izutsu en rapport avec celle de Nishida. Nous tenterons, en effet, d’une part, de montrer que dans l’expression « philosophie orientale spirituelle », l’épithète « spirituel » doit être compris comme exprimant la pratique de la réduction phénoménologique. D’autre part, nous soulignerons, du point de vue de la phénoménologie transcendantale, la nécessité de la « réduction transcendantale radicalisée ». Nous éclairerons le processus de cette réduction en nous référant au diagramme en triangle qu’utilise Izutsu pour montrer le processus de la pratique spirituelle. Enfin, nous analyserons la phénoménalité de l’ « Orient spirituel » ainsi atteinte dans la forme exemplaire du Mandala.