L’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise en collaboration avec la Fondation France-Japon de l’EHESS a le plaisir de vous inviter à la deuxième conférence du cycle « Judiciarisation des enjeux sociaux et environnementaux au Japon et en France ».

Inscription obligatoire sur le site de la MFJ : www.mfj.gr.jp/agenda/2021/02/04/judiciarisation/

Les procès « Fukushima » et la fabrique des politiques publiques.

Les leçons tirées des précédents procès environnementaux et anti-pollution

Jeudi 4 février 2021

18 h – 20 h (Japon)

En ligne

Traduction simultanée en français et en japonais

Paul JOBIN (Academia Sinica)

« Les procès de Fukushima en perspective avec d’autres plaintes collectives en France et à Taiwan »

Comme les nombreuses catastrophes industrielles qui ont marqué l’histoire du Japon moderne et contemporain, la catastrophe nucléaire de mars 2011 a donné lieu à de nombreux litiges réunissant plusieurs milliers de plaignants à travers tout le Japon. Outre un procès pénal dont l’initiative revient à un mouvement citoyen inédit, on relève une trentaine de plaintes collectives au civil et deux au tribunal administratif. Ces procès posent des questions fondamentales sur l’origine de cette catastrophe et, compte tenu du problème des radiations, son devenir. À travers des comparaisons avec des affaires analogues en France et à Taiwan, je tâcherai de montrer qu’en dépit des montants faibles d’indemnisation, ces procès n’en sont pas moins très importants pour le Japon contemporain, ainsi que pour d’autres procès portant sur des dommages industriels et technoscientifiques.

MANAGI Izutarō (avocat)

« « Rendez-nous notre source de travail ! » (nariwai soshō) : objectifs et portée d’une bataille judiciaire pour les victimes de Fukushima »

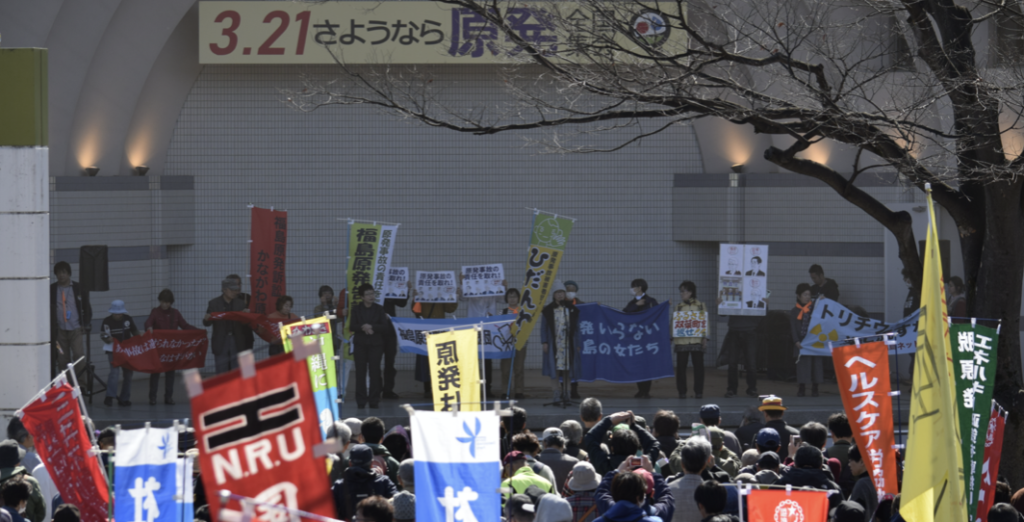

Parmi les nombreux procès intentés par les victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima, celui qui a pris pour mot d’ordre « Rendez-nous notre source de travail, rendez-nous notre région ! », inclut le plus grand nombre de plaignants (environ 4 500). Ceux-ci demandent que le gouvernement et Tepco soient tenus responsables, que les victimes retrouvent leur cadre de vie initial et qu’elles soient indemnisées pour les dommages subis. Considérant l’accident nucléaire comme une forme de pollution, les plaignants font entendre leur voix dans et en dehors de l’arène judiciaire pour 1) rétablir leur environnement ; 2) apporter une aide complète à toutes les victimes ; et 3) sortir du nucléaire. Ce procès dit nariwai qui vise principalement à rétablir les moyens de subsistance des victimes de l’accident nucléaire présente des caractéristiques assez distinctes d’autres litiges similaires. Dans leur ensemble, les procès liés à la catastrophe nucléaire de Fukushima s’inscrivent dans la lignée des contentieux en matière de pollution industrielle (kōgai soshō), tout en incorporant de nouvelles stratégies, pouvant ainsi servir de modèle pour des contentieux futurs, et le cas échéant, des changements de politique publique. Nous aborderons ainsi l’influence de ce procès sur le plan législatif et institutionnel en analysant d’une part les stratégies judiciaires et extrajudiciaires déployées par les plaignants et, d’autre part les décisions de justice déjà rendues. En admettant que cette façon de faire entendre sa voix puisse engendrer un changement social, nous interrogeons le rapport entre la souveraineté politique du peuple et la responsabilité de l’État.

YOKEMOTO Masafumi (univ. municipale d’Osaka)

« Les actions collectives des victimes de l’accident de la centrale nucléaire et les changements de politique en matière de reconstruction et d’indemnisation des victimes »

Les procès anti-pollution dans le Japon d’après-guerre ont permis de clarifier la responsabilité des auteurs de différents cas de pollution et, ce faisant, ils ont étendu les effets du recours au droit aux politiques publiques, notamment à travers l’instauration de systèmes visant à dissuader les pollueurs. Par exemple, dans le cas de Yokkaichi, la reconnaissance de seulement neuf plaignants par les tribunaux a suffi pour confirmer la responsabilité juridique des entreprises concernées et contribuer à instaurer la loi de 1973 pour l’indemnisation des dommages sur la santé dus à la pollution, et procurer des réparations à plus de cent mille victimes de la pollution de l’air. Outre une indemnisation pour eux-mêmes, les plaignants engagés dans les actions collectives suite à l’accident nucléaire de Fukushima visent eux aussi une révision des politiques de reconstruction, un soutien systématique aux victimes de la catastrophe et le rétablissement de leurs droits. La politique actuelle dite de « reconstruction » (fukkō) de Fukushima tend à donner la priorité à la restauration et à l’entretien des infrastructures au détriment de soutiens individuels directs. Or, sans des mesures de soutien adaptées pour rétablir la vie de chaque personne, il est vain d’espérer une quelconque reconstruction collective à long terme. Il importe donc de suivre de près les efforts des victimes engagées dans ces actions collectives pour influencer les politiques publiques et les mesures de soutien qui leur sont destinées.

Discutante : Rina KOJIMA (LATTS, univ. Gustave Eiffel).

Modératrice : Adrienne SALA (IFRJ-MFJ)

MESURES RELATIVES AU CORONAVIRUS

En raison de l’épidémie du coronavirus (COVID-19), nos événements en ligne ont lieu sur la plateforme Zoom.

Un e-mail d’invitation, avec un ID de réunion et un mot de passe, sera envoyé à l’adresse indiquée lors de votre inscription sur notre site internet. Merci de bien vouloir les entrer dans l’application Zoom afin de participer à l’événement.

Attention à écrire correctement votre adresse mail.

Pour plus d’informations sur les modalités d’adhésion, veuillez consulter : www.youtube.com/watch?v=KR6IJM6PRFk

Nous vous remercions pour votre compréhension.