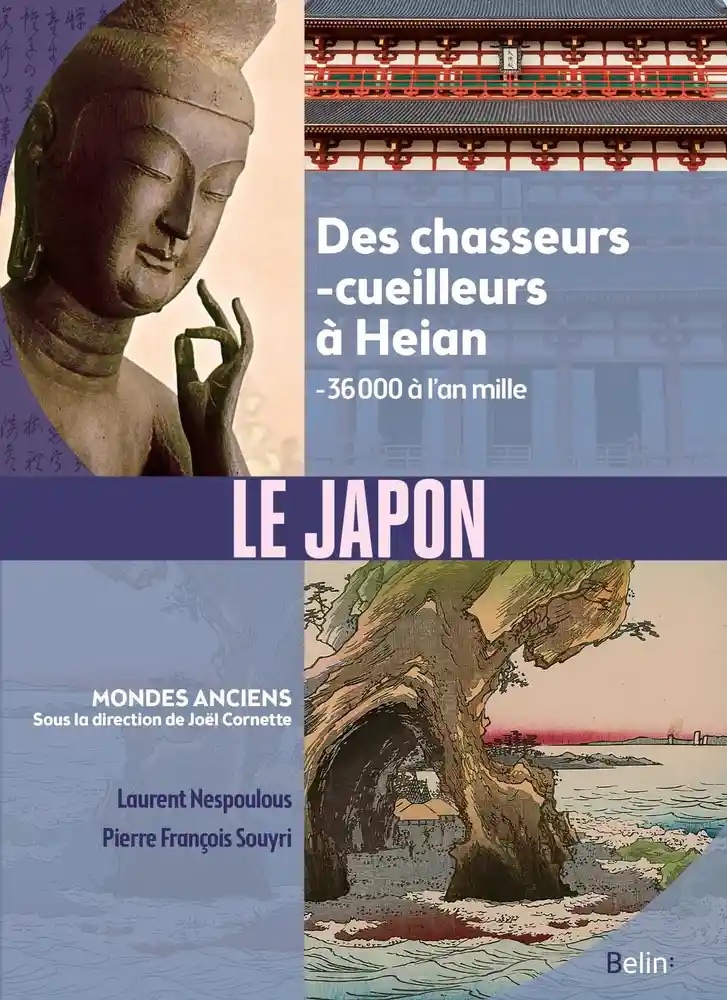

Laurent Nespoulous et Pierre François Souyri ont le plaisir de vous annoncer la sortie de leur ouvrage :

Laurent Nespoulous a par ailleurs enregistré une émission à ce propos sur France Culture disponible en podcast sur ce lien.

Société française des études japonaises

French Society for Japanese Studies – フランス日本研究学会

Laurent Nespoulous et Pierre François Souyri ont le plaisir de vous annoncer la sortie de leur ouvrage :

Laurent Nespoulous a par ailleurs enregistré une émission à ce propos sur France Culture disponible en podcast sur ce lien.

Le Centre d’Études Japonaises du Collège de France vient de publier le titre suivant :

Introduction au livre xylographique japonais, illustrée par les collections du Musée Guimet, par Masako HASEGAWA-SOCKEEL, avec une traduction et la collaboration de Florence PASCHAL. ISBN 9782913217454, 18 euros.

Nous sommes en train de changer de diffuseur et de tester une base de référencement au Collège. Il n’y a pas de visibilité de nos publications pour le moment et vous demandons de nous en excuser. Ces difficultés s’ajoutent au changement de nom de notre centre qui passe d’ « Institut des Hautes Études Japonaises » à « Centre d’Études Japonaises »…

Si vous désirez vous procurer ce titre, vous pouvez m’envoyer un mail à Nathalie Cazal, Collège de France – Institut des Hautes Études Japonaises, nathalie.cazal@college-de-france.fr

Parution d’un volume dirigé par Frédéric Girard :

Sous la direction de Frédéric Girard, Classiques Garnier, www.classiques-garnier.com

Edouard L’Hérisson est très heureux de vous faire part de la parution de l’ouvrage Le shintō – Une introduction à l’histoire, aux concepts et aux pratiques de ce culte venu du Japon aux éditions Eyrolles.

Il s’agit d’une introduction qui brosse un aperçu historique général du shintō. Il s’adresse avant tout aux étudiants et au grand public, mais intéressera aussi les chercheurs et enseignants en quête d’une synthèse en français sur le sujet. Lien vers la page de l’éditeur : https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/le-shinto-9782212569926/

Deux fois l’an, au mois de mai et au mois de novembre, nous communiquerons par le biais de cette newsletter les différentes publications qui ont été effectuées sur le carnet Hypothèse de la SFEJ, Japon(s).

Dès sa création en 2016, nous avons voulu faire de ce carnet un des lieux privilégiés du suivi et de la diffusion de la recherche en études japonaises. Pour ce faire, nous y publions des articles de recherche, de débat et sur l’actualité, des comptes rendus de lecture et de manifestations (conférences, colloques, expositions), ainsi que les captations du séminaire itinérant de la SFEJ et le podcast le Japon en perspective.

Nous y diffusons également des outils d’aide à la recherche, par exemple sous la forme des bibliographies thématiques que produit régulièrement la SFEJ.

Afin d’assurer la qualité scientifique des contenus publiés, chaque article est soumis à une évaluation en aveugle.

Aussi nous vous engageons vivement à nous communiquer vos propositions de publication à l’adresse suivante : japons.pluriels@gmail.com

Afin de connaître les formats attendus, vous pouvez vous référer aux conditions de soumission : https://sfej.hypotheses.org/category/conditions-de-soumission

S’agissant de la première newsletter, celle-ci couvre les publications de l’année passée, soit de mai 2022 à mai 2023.

Alice Berthon, Arthur Mitteau et Grégoire Sastre pour le comité de rédaction de Japon(s)

Thomas Garcin a le plaisir de vous informer de la publication, aux éditions Akatombo, d’un coffret sur le théâtre de Mishima Yukio.

Ce coffret comprend un volume avec quatre drames de Mishima et un recueil d’essais sur le théâtre dont Thomas Garcin a assuré l’édition, avec des traductions d’Anne Bayard-Sakai, Cécile Sakai, Alice Hureau, Corinne Quentin, Patrick De Vos et Thomas Garcin. Tous ces textes sont inédits en français. C’est aussi la première fois qu’un recueil d’essais littéraires de Mishima est traduit dans une langue occidentale.

Les préfaces de ces deux ouvrages n’ont pu être ajoutées aux deux volumes pour des raisons contractuelles mais elles sont disponibles en ligne : https://atelier-akatombo.com/le-theatre-selon-mishima

Le réseau Japarchi a le plaisir de vous annoncer la publication de l’ouvrage suivant la culture du peuple aïnou. Les questions des territoires et de l’habiter y sont fondamentales :

Avec une présentation de Daniel Chartier, une introduction, une chronologie et des notes de Lucien-Laurent Clercq. Traduit du japonais par Sakurai Norio et Lucien-Laurent Clercq.

Lien vers le site Internet des Presses de l’Université du Québec.

Claire-Akiko Brisset a le plaisir de vous annoncer la parution toute récente de Mita Munesuke, L’enfer du regard, Une sociologie du vivre jusqu’à consumation, suivi d’une postface d’Osawa Masachi et traduit du japonais par Yatabe Kazuhiko (Université Paris Cité) et Claire-Akiko Brisset (UNIGE), Paris, CNRS Éditions, 2023. Lien vers la page de l’éditeur.

Christian Galan, Yves Cadot et Aline Henninger ont le plaisir de vous annoncer la parution de leur ouvrage

L’ouvrage d’Emmanuel Lozerand, Littérature et génie national, 17 ans après sa version française, vient d’être traduit en japonais et publié aux Éditions Iwanami.

Voici les références :

エマニュエル・ロズラン 著

藤原克己訳、鈴木哲平訳

『文学と国柄 一九世紀日本における文学史の誕生』

刊行日 2022/12/13

Plus d’informations sur ce lien.